パラリンピック選手に聞く、大会での移動

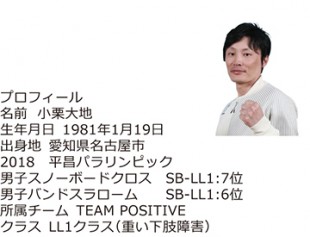

パラリンピックスノーボーダー、小栗大地選手に聞く

コミュニケーションのアシスト

試合前、選手同士は緊迫しているイメージがあるが実際はそうでもない。選手村のレストランでざっくばらんに会話をする。国ごとにチームで活動しており、おめでとうと声をかける。その際は、相手の競技結果を知っていると会話が弾む。

選手の間で国のバッジを交換する遊びも流行っていた。交流は楽しみの1つだ。

大会中は競技に集中し、行き帰りも日本代表で移動する。個人的な観光や余暇の余裕はほとんど無いが、選手は大会に出場すること自体が喜びであり楽しみとしている。そのため、車内での情報は余暇や宣伝よりも大会情報そのものが喜ばれる。選手同士の会話のきっかけになる盛り上がりネタの提供は喜ばれるアイデアだ。

心のバリアフリー

機械によるサポートはうれしい

小栗選手は義足をつけているものの、普通の動作や他の立ち振る舞いもしっかりしていて健康的だ。

スポーツをやる人は障がいをあまり気にしていない。ただ、やはり普段の生活でも気を使うことはあるという。選手村内にもサポートしてくれる専用スタッフがいたが、人に頼む必要があることも機械でできてしまうならそちらのほうが気は楽だ。

義足の苦労と選手視点での疲労に対する細やかな意識、これは同様に足首やひざに負担を持つ高齢者などへの商品開発のヒントにもつながる。

義足ならではの悩みと分単位の疲労にも気を使う選手視点の細やかな意識、これらは一般の開発のヒントにもつながる。また、MaaS時代の新しい移動体験はアプリケーションやサービスでの解決はもちろん、機械によるサポートも1つの鍵と感じた。